クラリネットで美しい響きを保つうえで、音程の安定は避けて通れないテーマです。音がほんの少しずれるだけでも、アンサンブル全体の調和が崩れ、ソロ演奏では自分の音が浮いて聞こえてしまいます。私も学生時代の初ステージで音程が不安定になり、共演者とのハーモニーが噛み合わなかった経験があります。その悔しさが、耳を鍛えるトレーニングを始めるきっかけになりました。

音程が不安定になる3つの主な原因

音程の揺れには主に3つの要因があります。 1つ目は息の流れが一定でないこと。クラリネットは気流のわずかな変化でもリードの振動に影響が出ます。私も強く吹きすぎて上ずったり、息が弱くて音が下がることを繰り返していました。 2つ目はアンブシュア(口の形)の不安定さです。リードを噛みすぎると音が硬くなり、ゆるむとピッチが下がります。 そして3つ目は、「自分の音を正確に聞き取る耳」が育っていないこと。耳が未熟だと、ズレに気づかず誤った癖を身につけてしまうのです。

🎵クラリネットの音質向上!呼吸を鍛えるロングトーン集中方法🎵

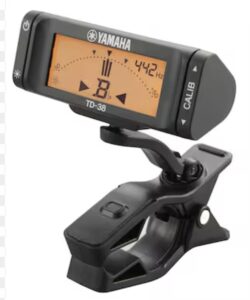

チューナーで「耳と目」を連動させる練習法

チューナーを使った練習で耳を鍛える

チューナー練習の目的は、音の正確さを「耳」と「目」で同時に確認することです。 私は最初にこの練習を始めたとき、針が想像以上に揺れ動くのを見て、自分の音がどれだけ不安定かを痛感しました。

練習では、1つの音を8拍伸ばしながら針を真ん中に保つよう集中します。チューナーを見つつ、耳で音の変化を感じ取ることを意識します。続けていくうちに、目を閉じてもおおよそのピッチが分かるようになり、合奏時の安心感がぐっと増しました。

チューナーにも、サイズや、キャラクターものだといろいろあるので、テンションが上がります。

ハーモニー練習で「他人の音」との調和を知る

ハーモニー練習は、アンサンブルに強くなるための鍵です。 最初は他の楽器との音の違いが分からず、うなりが出ても「何がズレているのか」理解できないことが多いと思います。

安心してください!私もそうでした。これは続けることが重要です。

キーボードで基準音を出しながらクラリネットを重ね、完全に溶け合う瞬間を探す練習を続けると、自分の音程の癖が見えてきます。 「今日は高音が上ずり気味」「低音はぴったり」など、録音と組み合わせて分析することで、確実に耳と感覚が育っていきます。

インターバルトレーニングで音程感覚を広げる

インターバル(音程差)の練習は、音の距離感を正確に掴むうえで極めて重要です。 私はドからミ、ソへの跳躍練習を繰り返し録音する方法を取りました。自分では正確と思っていても、録音を聴くと意外とズレていることも多く、最初はそのギャップに驚きました。

地道に繰り返すうちに、音の幅を身体で覚え、複雑なフレーズでも安定した音程で吹けるようになります。結果、演奏の表現力にも明らかな変化が生まれました。

応用的な耳トレーニング方法

ドローン音を活用して耳を鍛える実践法

「音程が合っているか不安」「ハーモニーの中で自分の音が浮いてしまう」と感じる方には、ぜひ取り入れてみてほしい練習法です。

基準音を鳴らしながら吹く「ドローン練習」は、より高度な耳の精度を磨く訓練です。 私は、キーボードで「ラ」を鳴らしたままクラリネットでスケールを吹く練習を行いました。当初は自分の音が浮いているか沈んでいるか判断できませんでしたが、数週間で「音が溶け合う感覚」を掴めるようになりました。

重要なのはチューナーに頼らず、音の響き方を身体で感じることです。音程の安定だけでなく、音色の統一にも効果があります。

録音とフィードバックで自分の音を客観視する

録音することで、演奏中には気づかないズレを発見できます。 私が初めて自分の演奏を録音したとき、低音域のピッチが高めに出ている現実にショックを受けました。

しかし、そのデータを基に「どの音が上ずるか」「息の状態がどう影響しているか」を分析し、ノートに記録したことで、コントロール精度が目に見えて向上しました。 録音と自己分析は、短時間でも確実に成果を出す練習です。

相対音感トレーニングで演奏全体の安定感を高める

相対音感は、基準音をもとに他の音の高さを正確に捉える力です。 私は、基準の「ド」をピアノで確認し、その音を頭の中に残したままスケールを吹く練習を続けました。最初は曖昧でしたが、繰り返すうちに「今の音は少し高い」「前の音より狭い間隔だ」と感じ取れるようになりました。 このスキルを得ると、どんなアンサンブルでも自分の音を軸に安定して演奏できます。相対音感はプロ奏者が最も重視する能力の一つです。

初心者が陥りやすい失敗とその対策

よくある失敗の一つは、耳の感覚だけを頼りに音程を判断してしまうことです。 私も過去にこの方法で練習し、独りよがりな音程癖を身につけてしまいました。 チューナー、録音、ドローンなど複数の手段で客観的に確認することが大切です。 また、上達を急ぎすぎないこと。毎日10分でも継続する方が効果的で、半年も経つと耳がはっきりと変化します。

まとめ:耳を育てることが音楽を育てる

音程を安定させる最大の鍵は、「自分の耳を育てること」です。 クラリネットは、聴く力と吹く力が一体となる楽器です。チューナー練習で精度を高め、ハーモニー練習で仲間との響きを体感し、録音で自己分析を続ける。

こうした日々の小さな積み重ねが確実に耳を育ててくれます。 私も音程の不安に悩んでいた時期を経て、今では合奏の中で安心して吹けるようになりました。努力の先には、安定した響きと音楽を仲間と共有できる喜びが待っています。

コメント